- 弁護士による相続相談TOP

- 遺留分侵害額請求

- 相続法改正コラム「遺留分」について

相続法改正コラム「遺留分」について法改正で「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」という名前に変わり、中身も変わりました

2018年(平成30年)7月、相続法が約40年ぶりに改正されました。このうち、「遺留分侵害額請求権」について、お話をしていきます。

法改正前の呼び名は、「遺留分減殺請求権」でしたが、法改正の結果、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続に関しては、「遺留分侵害額請求権」という名前に変わり、中身についても色々と改正が加わりました。一方、2019年6月30日までに亡くなった方の相続については、これまでどおり、「遺留分減殺請求権」で変わりません。変更されたポイントは下記の2点です。

(1)遺留分の効果が変わった

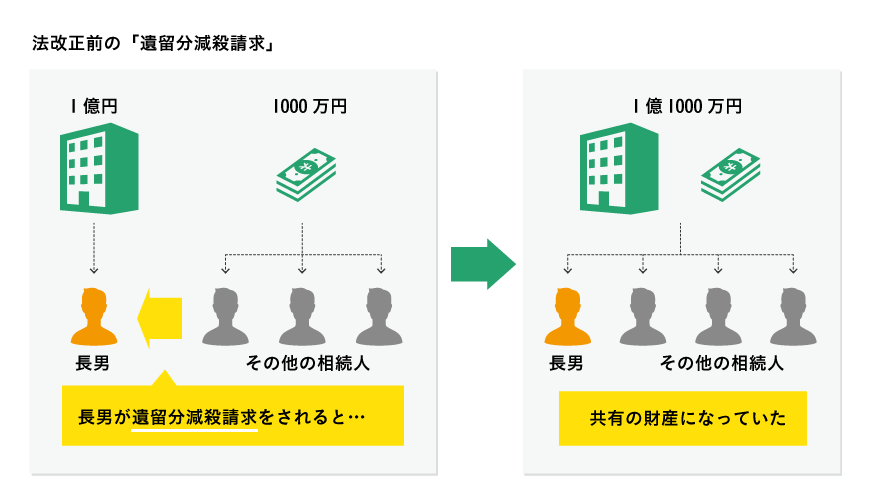

まずは、遺留分の効果が変わってことについて、具体例を用いて説明します。

たとえば、会社を経営している社長さんが、後継者である長男に会社を引き継がせるため、社長名義になっている会社の土地建物を全部長男に相続させ、他の相続人には預貯金を相続させるという遺言を残して亡くなったとします。預貯金がたくさんあればいいですが、仮に土地建物が1億円、預貯金が1000万円だとすると、長男以外の相続人は1億1000万円の遺産のうち、1000万円しか相続できないことになります。

しかし、法律上、遺留分といって、最低限、遺産から取得できる分が認められています。他の相続人の遺留分は1000万円以上になる可能性が高いでしょう。もし、遺言によって、他の相続人の遺留分を侵害してしまうほどの財産を長男に相続させたとなると、社長の死後、他の相続人から長男に対して、遺留分を請求されてしまうかもしれません。

遺留分を請求されると、「遺留分減殺請求」(2019年6月30日までに社長が亡くなった場合)の効果として、会社の土地建物が長男と他の相続人たちとの共有になってしまいます。社長としては、せっかく会社の土地建物を跡継ぎの長男に残そうと思っていたのに、思いがけない結果になってしまいます。

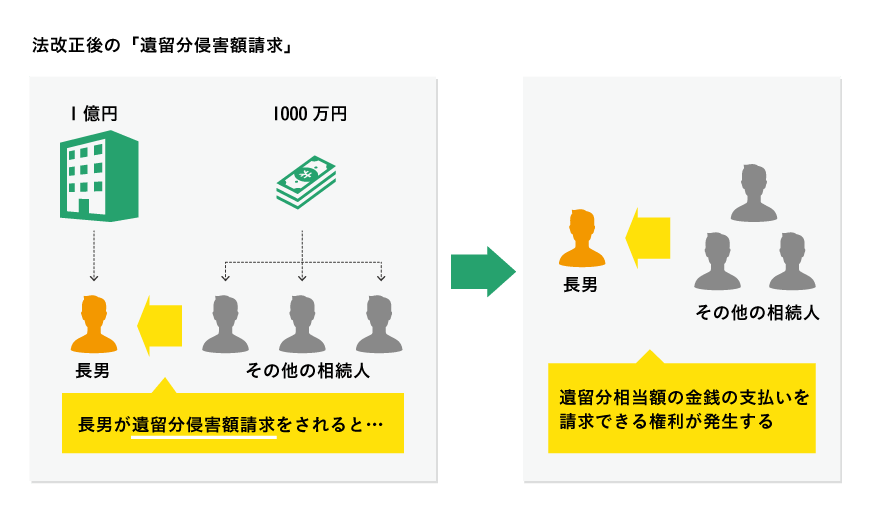

財産の共有ではなく「遺留分相当額の金銭の支払いを請求できる権利」に変わった

長男が、他の相続人に対して遺留分相当額の代償金を支払えば解決できるのですが、こういうケースは兄弟で揉めることが多いですから、代償金の額で折り合いがつかないのが普通です。結局、代償金の額が確定するまで長期にわたって会社の土地建物が他の相続人と共有状態になってしまい、円滑な事業承継の支障となってしまいます。代償金についての争いがこじれると、最悪、会社の存続に不可欠な土地建物が競売されるリスクまで引き起こしてしまいます。

そこで、今回の法改正では、遺留分の効果は共有ではなく、「遺留分相当額の金銭の支払いを請求できる権利」に変更されました。社長が死亡したのが2019年7月1日以降の場合、遺留分を侵害された相続人には、遺留分に足らない金額を計算してお金を払ってもらう権利が発生するだけで、会社の土地建物が共有になるという効果は発生しません。遺留分に足らない金額のことを遺留分侵害額といいますが、それを請求する権利ということで、「遺留分侵害額請求権」というわけです。

とはいえ、結局のところ、遺留分の支払いを免れるわけではないので、そんなに急に大金を用意出来ないということもあるかと思います。そのため、支払いについて困難な時は、裁判所に相当期間の猶予を求めることが出来るという条文も追加されています。

(2)遺留分に含める贈与の範囲が変わった

遺留分を計算するときは、まず、亡くなった時に存在した財産と生前に贈与した財産を足して、そこから債務の全額を引いて、遺留分の基礎となる財産を求めます。

生前に贈与した財産の範囲は時間的に限定されていて、原則としては、亡くなる1年前までにした贈与に限られます。しかし、その贈与によって誰かの遺留分が侵害されることもあり得ます。もし、誰かの遺留分を侵害することについて、贈与するほうも、されるほうも、2人とも知っていたときは、1年以上前の贈与でも計算に入れなければいけません。ここまでは、法改正の前と後で同じです。

法改正で変わったところは、贈与が相続人に対するものだった場合です。2019年6月30日までに亡くなった方の場合、相続人に対する贈与については、それがその相続人の婚姻や養子縁組のため、または生計の資本としてされた贈与だったときは、遺留分の計算に当たって、相続開始の何十年も前にされた生前贈与であっても、全部含めて計算しなければいけないとされていました。

これが、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続の場合、原則として、相続開始の10年前までの贈与(それがその相続人の婚姻や養子縁組のため、または生計の資本としてされた贈与だった場合に限る。)までしか計算に入れなくてよいということに変わりました。

要するに、遺留分に関しては、昔のこと(例えば、長男だけ親からたくさん援助を受けていて不公平だとかいう不満)を考慮する場面が少なくなり、結果として、遺留分の計算で争いになる部分が少なくなったということです。

なお、贈与の当事者双方が、遺留分権利者(=遺留分を侵害された人)に損害を与えることを知ってした贈与については、10年以上前のものでも含まれますので、ご注意ください。

相続の問題、お気軽にご相談ください

なお、法改正とは関係ないですが、遺留分の請求には、タイムリミットがあります。生前贈与や遺言によって自分の遺留分が侵害されていると知ったときから1年以内、侵害があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年以内に請求しないと権利が消えてしまいます。気になることがあれば、お早めに弁護士に相談していただければ、安心だと思います。

執筆:弁護士 小杉直樹弁護士紹介

- 1954年 東京都出身

- 1978年 中央大学法学部卒業

- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)

- 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。