- 弁護士による相続相談TOP

- 遺産分割について

遺産分割についてここまでの項目がクリアになったら、いざ分割が始まります

相続人が複数いる場合、被相続人が死亡したことにより、その財産は相続人の共有の財産となります(民法898条)。その共有財産を相続人それぞれに分割する手続を、遺産分割といいます。

誰がどの財産をどれだけ相続するか、まずは、相続人全員で話し合って決めます。これを「遺産分割協議」といいます。相続人の一人でも欠けてしまうとその「遺産分割協議」は無効になりますので注意が必要です。

まずは、当事者同士での協議を行ない、これがまとまらない場合は、裁判所で遺産分割調停を行ない、調停委員を交え話し合いをすることになります。調停の場でも話し合いがまとまらない場合は、裁判所に分割方法を判断してもらう審判手続きが用意されています。

遺産の具体的な分け方

実際は、現物を相続分通りに分けることが現実的でない、不動産のような遺産もあります。不動産の分け方には、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの分け方があります。たとえば、父親が亡くなって、相続人は妻と子供二人の場合で考えてみましょう。

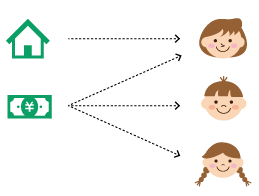

現物分割

例えば、財産が不動産(4000万円)と預金(300万円)だった場合、不動産と預金100万円を母が相続し、子供二人は残りの預金を100万円ずつ相続する。このように遺産を現物で分けることを「現物分割(げんぶつぶんかつ)」と言います。

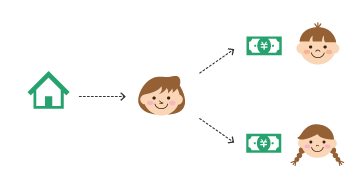

代償分割

上記の現物分割で、子供が納得しない場合、家の価値4000万円については、妻は2000万円分、子供はそれぞれ1000万円分の取り分がありますので、子供の取り分を、妻が現金(子供の取り分にあたる代償として)で渡して解決する、という分け方を「代償分割(だいしょうぶんかつ)」といいます。

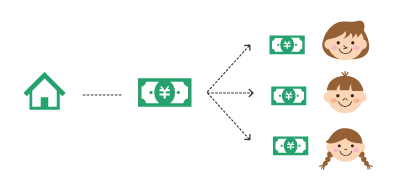

換価分割

妻が、子に渡すお金を用意するのが難しい場合は、不動産を売って現金に換え、それを法定相続分で分ける、これを「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がととのったときには「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人間で分割の合意が成立したことを明確にするためにも重要です。相続人の数だけ同内容のものを作成し、各自1通ずつ所持します。

遺産分割協議書の書き方に、用紙サイズ、縦書横書の別等、特に決まりはありません。必要なのは、誰がどの遺産を承継するかを明記すること、相続人全員で署名捺印(実印)をすることです。

話し合いで解決しない場合は

相続人同士で話してみると、相続人の中に、「不動産が欲しい相続人」、「不動産はいらないので、現金だけほしい相続人」、「不動産の評価に納得しない相続人」などがいて、相続人全員が納得するように分けるのはなかなか難しいでしょう。

お互いに譲歩し合って話がまとまればよいのですが、どうしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停をします。さらに、調停でも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論が下されます。

法定相続分と異なる割合を定める場合

次の場合、法定相続分と異なる割合を定めることも可能です。

- 遺言書で定める場合 被相続人は、遺言で、法定相続分と異なる割合を定めることができます(指定分割といいます)。

- 遺言書がなく、相続人全員の協議で定める場合、法定相続分と異なる割合を定めることができます。

一度、法定相続分で分けた後で、それとは異なる割合で再度分けなおすことを再分割といいます。再分割の結果、取得分が増加した人については、その増加分に対しては、相続税とは別に贈与税が発生してしまうため、注意が必要です。